موقع مصرنا الإخباري:

لقد فضل الأوروبيون اللجوء إلى تصوراتهم المسبقة عن الشرق “البعيد في الزمان والمكان”، حيث نظروا إليه كعالم منفصل، غير متقدم، همجي، يحتاج إلى مساعدة لمرافقته نحو التقدم والتنوير الثقافي، الذي تمثله الثقافة الأوروبية.

تتيح لنا وفاة كيسنجر أخيراً فضح وتشريح الركائز الأيديولوجية والثقافية التي يقوم عليها جزء كبير من السياسة الخارجية الأمريكية. منذ الستينيات، وضع نهج كيسنجر تجاه ما يسمى بالعالم الثالث المعيار الدبلوماسي للولايات المتحدة لدمج الاستشراق في العلاقات الدولية.

وكما أوضح المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، فإن “المستشرقين التقليديين وكيسنجر يتصوران الاختلاف بين الثقافات، أولاً، كنوع من خط المواجهة الذي يتعارض على طوله كل منهما مع الآخر، وثانياً كوعظ للغرب حتى يسيطر، ويحتوي، ويسيطر على الآخر”. يحكم الآخر باسم تفوقه في كل مجال، وفي مقدمته مجال المعرفة”.

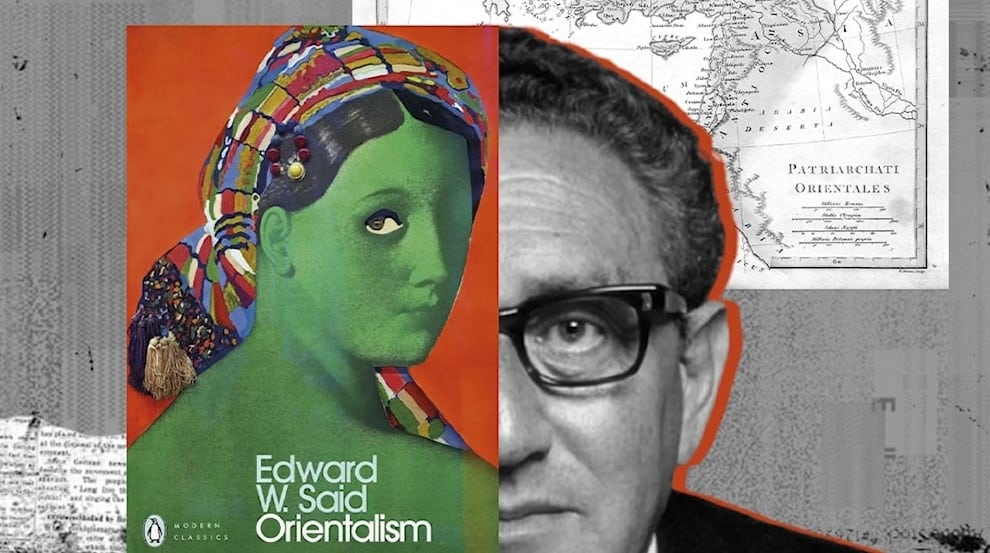

ولذلك يصف سعيد في كتابه الشهير عن الاستشراق الأساس النظري الذي بدأ منه وزير الخارجية الأمريكي السابق النظر إلى العالم خارج الغرب والارتباط به. ويحرص سعيد على تسليط الضوء على أن كيسنجر لا يختلف كثيرًا عن الفكر الاستشراقي الذي سبقه – والذي جسده بالفعل بامتياز – حيث يقترح معيارًا مشابهًا تمامًا لذلك الذي استخدمه المستشرقون التقليديون لتمييز الشرقيين عن الغربيين. وكما هو الحال مع التمييز الذي أبداه المستشرقون، فإن التمييز الذي يدعو إليه كيسنجر له عنصر تقييمي، على الرغم من حياد اللهجة الظاهري.

وفقا لكيسنجر، فإن الغربيين “مخلصون بشدة لفكرة أن الواقع خارج عن المراقب، وأن المعرفة تتكون من جمع وتصنيف المعلومات، بأكبر قدر ممكن من الدقة”. والدليل، بحسب كيسنجر، أن الثورة النيوتونية لم تحدث في العالم الثالث، كما يوضح هو نفسه في مقالته “البنية الداخلية والسياسة الخارجية”: “لقد احتفظت الثقافات التي أفلتت من التأثير الأول للفكر النيوتوني بنقطة الحداثة”. وجهة نظر ما قبل نيوتن إلى حد كبير، لذا فإن الواقع سيكون داخليًا بالكامل تقريبًا بالنسبة للمراقب”. ومن ثم، فإن نظرية كيسنجر لن تتحقق إلا إذا قبلنا، كمسلمة، حقيقة أن البشر، بطبيعتهم، مختلفون عقليًا عن بعضهم البعض.

بالنسبة للأوروبيين – وخاصة الإنجليز والفرنسيين – الذين حاولوا وصف الشرق في القرنين التاسع عشر والعشرين بطريقة “علمية” إلى حد ما، وتصنيفه من خلال استخدام التصورات المسبقة عن المركزية الأوروبية، كانت العقبة الأولى التي يجب التغلب عليها هي عقبة الزمكان. المسافة مع موضوع دراستهم. كل رحلة إلى الشرق كانت رحلة ليس فقط في الفضاء، ولكن أيضًا في الزمن. سافر الناس إلى الشرق لفهم جذورهم، خاصة فيما يتعلق بالنسب الكتابي للثقافة اليهودية المسيحية، وهذا سمح للأوروبيين بالاعتقاد أنه كلما ابتعدوا عن “العالم الحقيقي”، أوروبا، كلما ابتعدوا عن “العالم الحقيقي” الحاضر، والعودة بالزمن لاكتشاف أسرار الأجداد في العالم.

ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك، فالشرق ليس أكثر من مساحة جغرافية تسكنها شعوب ذات ثقافات ولغات وأديان مختلفة، دون أي سر أسطوري مقصور على فئة معينة حول أصول العالم. وعلى الرغم من ذلك، فضل الأوروبيون اللجوء إلى تصوراتهم المسبقة عن الشرق “البعيد في الزمان والمكان”، حيث نظروا إليه كعالم منفصل، غير متقدم، همجي، يحتاج إلى مساعدة لمرافقته نحو التقدم والتنوير الثقافي، الذي تمثله الثقافة الأوروبية. . لقد فضل الغربيون (وما زالوا يفضلون) رؤية الشرق وتجربته من خلال جعله شرقيًا، مما يجعله في الأساس مسرحًا جامدًا للغرب، في انتظار قلم الأخير وعبقريته الدرامية لتحريك وحضارة نفسه.

وبالتالي فإن الشرق هو في الوقت نفسه – مثل الأب – الأساس والمقدمة الأيديولوجية للغرب الذي يجب على الأخير التغلب عليه ليظهر هويته الكاملة. والغرب مطالب، مثله مثل الطفل، بإعادة تربية الوالد – الذي يعاني، بحسب تشخيص الطفل، من خرف الشيخوخة الواضح – ومساعدته على التغلب على تقاليده القديمة، حتى على حساب إجباره رغما عنه. لأنه، في رؤيته، هو الوحيد الذي يفهم الاحتياجات الحقيقية للأخير ولديه المهمة والالتزام الأخلاقي للقيام بذلك.

وينشأ هذا الدور الأخلاقي في المقام الأول من قرون من أزمة الهوية والشعور بالرعب الذي يشعر به الغرب تجاه الشرق المتخيل (الذي يرمز إليه في المقام الأول بالثقافة العربية الإسلامية). ولهذا السبب فإن الغرب حريص الآن ليس فقط على إعادة تثقيف أولئك الذين علموه، بل أيضًا على القيام بذلك بأكثر الطرق إذلالًا ممكنًا، والسخرية منهم إما بموقف التفوق الثقافي أو بالتقوى التي تغذيها جرعة جيدة من التسامح. مجمع المنقذ الأبيض (التطور الحديث للمفهوم كيبلينج لعبء الرجل الأبيض).

أوضح الكاتب الأمريكي من أصل أفريقي جيمس بالدوين أن الغربيين “لا يمكنهم إلا أن يشعروا أن هناك شيئًا يمكنك القيام به من أجلي. وأنك تستطيع إنقاذي. وما زلت لا تستطيع أن تفهم أنني تحملت “خلاصك” من أجلي”. لفترة طويلة لا أستطيع تحمل ذلك بعد الآن”.

وهنا تكمن عقدة النقص الغربية، أي في العنصرية المتأصلة في أساليب تعاملها مع الثقافات الأخرى، وهو النهج الذي يحكم علاقتها المباشرة أو غير المباشرة مع الشرق. بين الوصف الاستشراقي للشرق وتعليمه، هناك إذن خطوة وسطية لا ينبغي إغفالها: وهي سيطرة الآخر. كانت أولوية المستشرقين، أولاً وقبل كل شيء، هي وصف الشرق بطريقة يمكن أن تكون مفهومة لفئاتهم الفكرية.

ولذلك، حدث الحيازة المفاهيمية وليس المادية فقط للشرق. كما يقولون، التاريخ يكتبه المنتصرون، وأجرؤ على القول، إن الشرق يكتبه الغربيون، مما يجعل منه، في الواقع، شرقهم، الذي لا يوجد في أي مكان آخر إلا في عقولهم، في كتبهم، في أكاديمياتهم، وفي خيالهم الجماعي.

ولا بد من كسر هذه العلاقة، ومن الضروري أن نبني مكانها روابط حقيقية بين الثقافات والعقليات والتوجهات ووجهات النظر المختلفة، دون موقف التفوق الثقافي الذي يلوث بداهة العلاقة نفسها، ويجعلها علاقة. بين غير متساوين، وبالتالي مصيرها الفشل.

أود أن أشارككم مقولة رمزية تمثل بشكل كامل مشاعر العديد من المواطنين الأوروبيين من أصول مهاجرة والذين، مثلي، عاشوا الأوقات الأخيرة في ضوء إعادة الاكتشاف الداخلي. عندما سُئل المخرج السنغالي عثمان سمبين عما إذا كانت أوروبا ستفهم الرسالة التي أراد إيصالها بفنه، أوضح: “أوروبا ليست مركزي. فمستقبلي لا يعتمد على أوروبا على الإطلاق. أود أن يتمكن الغرب من ذلك”. “افهمني، لكن لا فرق بالنسبة لي [سواء كان ذلك أم لا]. لماذا تريدني أن أكون زهرة عباد الشمس التي تتجه نحو الشمس؟ أنا الشمس بنفسي”.

من الواضح إذن أن كيسنجر كان محقاً بشأن أمر واحد: وهو أن الغربيين “مخلصون بشدة لفكرة […] أن المعرفة تتكون من جمع المعلومات وتصنيفها بأكبر قدر ممكن من الدقة”. لكن ما لم يفهمه هو أن “الحقيقة” تعتمد دائمًا تقريبًا على حكم العلماء وليس على المادة الموضوعية المتاحة، وأن الواقع الذي تتحدث عنه يتم استيعابه في نهاية المطاف من قبل الغربيين أنفسهم الذين، على ما يبدو، لم يستوعبوا أبدًا بشكل كامل لقد فهم المعنى الحقيقي للثورة النيوتونية التي يستخدمها كيسنجر بفخر للتمييز بين الحضارات.